| Протяженность автомобильных дорог России | |

| Перевозки - Транспорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Значительное отставание в развитии дорог по сравнению с другими странами должно быть преодолено в будущем. По расчетам специалистов потребная минимальная протяженность автодорог в России — 1,5—2 млн. км. Действующую сеть автомобильных дорог по техническим и качественным характеристикам (согласно СНиП 2.05.02-85) делят на пять категорий или классов (табл. 5.3). По народнохозяйственному и административному значению автодороги 1-й и частично 2-й категорий называют федеральными, или магистральными общегосударственного значения, 2-й и частично 1-й категории — республиканскими, областными или краевыми, 3-й и 4-й категорий — местными и 5-й категории — сельскими. Для эффективного использования автомобильного транспорта в России необходимо значительное увеличение дорог 1-й и 2-й категорий, так называемых автобанов с соответствующим оборудованием: станциями заправки автомобилей и технического обслуживания, демпингами, дорожными гостиницами, специальными стоянками, пересечениями в разных уровнях, освещением, дорожными знаками, автомобильными мойками, пунктами медицинского обслуживания и другими необходимыми учреждениями. Таблица 5.3 Технические характеристики автомобильных дорог

Несовершенное качество дорог увеличивает стоимость перевозок на 30—50%, расход горючего повышается в 1,5 раза, стоимость эксплуатации автомобиля возрастает в 2—3 раза, а срок службы уменьшается на 30%. Зависимость среднегодовой производительности автомобиля от качества и состояния автодорог показана в табл. 5.4. Таблица 5.4 Зависимость среднегодовой производительности автомобиля от качества и состояния автодорог

В соответствии с государственной программой по развитию, реконструкции и содержанию федеральных автомобильных дорог Российской Федерации планируются реконструкция, расширение и новое строительство таких крупных автомагистралей, как Москва—Минск—Брест, Москва—Санкт-Петербург—государственная граница, кольцевых дорог вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, автобанов Москва—Курск—Белгород, Омск—Новосибирск, Уфа—Челябинск и др. Строятся новые крупные мосты через Волгу, Обь, Амур и другие реки для разгрузки действующих переходов через эти естественные препятствия. Следует подчеркнуть, что, как показывают расчеты, на 1 руб., вложенный в строительство и содержание дорог, пользователь может получить более 3 руб. чистой прибыли, не считая транспортного эффекта. Введена плата за проезд по некоторым дорогам, как это практикуется в некоторых странах. На рынке транспортных услуг доминирующей является проблема качества перевозок грузов и пассажиров, которая может быть решена благодаря увеличению доли специализированного подвижного состава (сейчас в России примерно половина специализированных автомобилей, а за рубежом — до 90% парка), изменению подхода к диагностированию, техническому обслуживанию и ремонту (ликвидация полнокомплектного ремонта, так как строительство, например, ЗИЛ-130 составляет 140 нормо-ч, а его капитальный ремонт — 360), а главное — повышению скоростей движения. Эта проблема стоит остро на любом виде транспорта и связана с сущностью, ролью транспорта в жизни общества. Скорости имеют тенденцию к повышению, однако их увеличение связано неоднозначно с проблемой капиталовложений, расхода топлива и эксплуатационных расходов. Современные легковые автомобили достигают скорости 250 км/ч, а грузовые до 120 км/ч. Для реализации таких скоростей нужны особые условия эксплуатации, чему препятствуют большая плотность движения, несовершенство геометрии дорог и дорожного покрытия, пересечение с пешеходным движением. Выбор рациональных скоростей зависит от груза, типа автомобиля, категории дороги, погодных условий, профессионализма водителя, т. е. представляет собой сложную комплексную задачу. Обостряется и проблема регулярности перевозок в рыночных условиях: так как выпуск продукции (или формирование пассажиропотока) цикличен, следовательно, и вывоз ее должен быть соответствующим. Кроме того, стоимость грузов, находящихся в процессе складирования и транспортировки, классифицируется как омертвленный капитал , а большая часть поездок пассажиров в городах связана с трудовым процессом и увеличением дальности перевозок. Поэтому проблема регулярности в настоящее время рассматривается в новом аспекте — в плане создания непрерывной системы транспортировки грузов и пассажиров по принципам логистической системы, основным условием которой является своевременное удовлетворение потребности (спроса) в транспортной услуге. В рыночных условиях расширяется сфера использования автомобильного транспорта. Зарубежный опыт говорит об эффективности автомобильного транспорта при перевозках на расстояние 300—400 км и более благодаря применению автомобилей большой грузоподъемности (в США средняя грузоподъемность автомобиля в междугородных перевозках 19 т, во Франции — 13 т, в ФРГ — 15 т, в России — 9 т). Определено, что на расстояние до 200 км автотранспортом можно доставить груз быстрее в 12 раз, чем железнодорожно-автомобильным смешанным сообщением и в 5 раз быстрее, чем в прямом железнодорожном; на расстояние до 500 км — быстрее соответственно в 7 и 3 раза. Однако с увеличением дальности это преимущество теряется. Большегрузные контейнеры (10, 20 и 30 т) эффективно перевозить автотранспортом на расстояние до 500 км. Валютная эффективность распространяется на большие расстояния, что позволяет, например, Ирану возить свои грузы в Европу через территорию России на расстояние 3000 км. На автомобильном транспорте очень остро стоит проблема организации и безопасности движения, которая должна рассматриваться в системе автомобиль—водитель—дорога—среда (А—В—-Д—С). Совершенствование автомобиля идет по линии активной безопасности с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий (использование регулируемых тормозов, диафрагмирующих не слепящих фар, специальных устройств бортового контроля режима движения, более надежных шин и пр.) и пассивной безопасности для уменьшения последствий аварий (упрочнение кузова, травмобезопасные стекла, ремни безопасности, устройства для предотвращения вытекания топлива и пр.). Глобальной задачей при решении проблемы безопасности движения следует считать создание новой транспортной системы с изоляцией пешеходов от транспортных средств (планировка дороги в разных уровнях, строительство альтернативных проездов, пешеходных тоннелей, увеличивающих скорость транспортного потока на 30—40%, снятие движения в отдельных частях города и т. п.). Другим направлением решения рассматриваемой проблемы является полная автоматизация управления движением, при которой автомобили снабжаются радарами и бортовыми компьютерами, а дороги имеют устройства, передающие информацию о состоянии и режимах движения. На автомобильном транспорте особо острой является топливно-энергетическая проблема. В табл. 5.5 приведены данные по расходу горючего различных транспортных средств в странах Западной Европы и России. Ведутся работы по совершенствованию структуры подвижного состава, применению новых видов топлива двигателей, совершенствованию диагностирования автомобилей. Среди новых видов топлива надо отметить электричество (первые электромобили в России демонстрировались в 1899 г.) как экологически более чистое топливо, повышающее коэффициент полезного действия до 40% (у обычного автомобиля — в среднем 16%); комбинацию электричества для города и дизельного топлива для больших расстояний; солнечная Таблица 5.5 Расход горючего транспортных средств в странах Европы и России

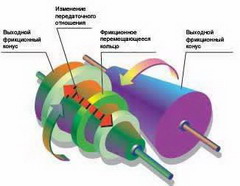

энергия (солнцемобили); газ; водородное топливо, которое считается топливом будущего для всех видов транспорта (первый водородный двигатель запатентован в 1854 г.); нетрадиционные виды топлива — сочетание бензина с добавками 10% воды, метила, метанола; синтетические виды (многие на угольной основе); масла и др. Из новых видов двигателей интерес представляют двигатель внешнего сгорания Стирлинга, роторный двигатель Ванкеля, газотурбинный двигатель с аксиальными поршнями, форкамерный двигатель и др. Дизельный двигатель сокращает расход топлива на 25—30%. Доля дизельных автомобилей (грузовых) составляет в нашей стране примерно 25% (в ФРГ 60%, во Франции 50%). За рубежом 5% легковых автомобилей с дизельным двигателем. |

| Читайте: |

|---|